2025年度科目要項

【単 位 の 履 修 に つ い て】

履修について

新入生は2年間(2年次編入の場合は1年間)の神学基礎コースを開始することになります。

神学基礎コース修了後、神学専門信徒宣教者養成コース、または神学専門教職者養成コースに進むことができます。神学基礎コースで選択だった科目が、神学専門のコースで必修となっていることもあります。お確かめください。

なお、卒業要件単位数は、卒業に必要な単位の最少限を示したものですから、これだけ履修すれば十分という意味ではありません。各自の関心や課題に基づいて、積極的に科目を履修してください。

農業実習について

農業実習IとIIは、神学校の農場での履修となります。新入生はIが必修、IIは選択科目になっています。農業実習IIIは選択科目として、栃木県西那須野にあるアジア学院にて夏季に約3週間集中して行なうことができます。詳しくは科目要項をご覧ください。

コミュニティーワークと黙想について

コミュニティワークは毎週火曜日9時〜行います。学生と教職員が参加し、それぞれ分かれて作業を担当します。ボランタリーに携わる経験を通して「共同体の一員であること」について学習してもらうために単位にはしてありませんが、校地の環境整備のためにも、積極的に参加ください。

今年度の黙想は木曜日5限目です。新入生は必修です。それ以外の学生は選択で、自由に参加することができます。

履修対象学年について

講師名の次に記された( )内の数字が履修対象学年です。

農村伝道神学校教師会

聖書神学

※科目要項をクリックすると内容を閲覧できます。

<講義の概略>

この授業の目的は、「旧約/ヘブライ語聖書とは何か」、旧約/ヘブライ語聖書を生み出した「イスラエルとは何か」を追究することにあります。そのために、旧約/ヘブライ語聖書の歴史的研究、考古学的研究、文学批評、聖書神学を総合的に考察し、旧約/ヘブライ語聖書を歴史的・批判的に読むことに取り組みます。

旧約/ヘブライ語聖書の信仰思想は歴史と切り離して、無時間的に扱うことはできません。古代イスラエル史、すなわちイスラエルの決定的始まりである出エジプト時代(前12〜13世紀)からマカべア時代(前2世紀)のユダヤ教後期における文学に至るまでを視野の中に収めて考察します。

教科書として B.W.アンダーソン著『旧約聖書』―物語られた歴史––新教出版社、2023年を用います。

この書は、古代イスラエルの信仰を理解する最良の方法として、物語と歴史の相互に関連し合う側面を考察しています。旧約/ヘブライ語聖書を構成している諸伝承の歴史と、現在私たちが手にしている聖書の最終的な文学様式との相互の関連を考察するものです。

旧約/ヘブライ語聖書の言葉が、現代の「生」に対して投げかけている問いを受け止め、世界と人生の意味について差し掛けている光に照らされる経験を共有していきたいと思います。

受講者は、一年を通じて旧約/ヘブライ語聖書全体に親しみ、よく読み、各部分と共に全体を理解・把握するよう心掛けてください。教科書としては上記のものを用いますが、聖書そのものを読むことに代わるものはありません。

〈教科書〉

・「新共同訳聖書」日本聖書協会

・B.W.アンダーソン著『旧約聖書––物語られた歴史––』、高柳富夫訳、新教出版社、2023。(訳者割2割引

プラス割引の特別価格で購入可。)

〈参考書〉

・並木浩一・荒井章三編「旧約聖書を学ぶ人のために」世界思想社、2012。

・W.H.シュミット著、木幡藤子訳「旧約聖書入門上・下」教文館、1994、2003。

・木田献一著「旧約聖書の概説」リトン、1995。

・石田友雄、木田献一他著「総説旧約聖書」日本基督教団出版局、1984。

・その他、授業の中で適宜紹介する。

<講義の概略>

新約聖書学全体への導入として、前期は時代史的背景(政治史、文化史)、福音書・書簡文学の研究法、イエスの生涯、初代教会史について学んだ後に、4つの福音書の成立年代・場所と文学的・神学的特色についての理解を目指す。後期は新約書簡各書について、成立の背景と文学的・神学的特色について学ぶ。

〈教科書〉 原口尚彰『新約聖書概説』教文館、2020年(オンデマンド版)

〈参考書〉

G・タイセン(大貫隆訳)『新約聖書ー歴史・文学・宗教ー』教文館、2003年

荒井献他『総説 新約聖書』、日本基督教団出版局、1981年

大貫隆・山内眞監修 『新版 総説新約聖書』、日本基督教団出版局、2003年

佐藤研『新約時代史 新約篇』岩波現代文庫99、2003年

浅野淳博『新約聖書の時代』教文館、2023年

〈講義の概略〉

新約聖書解釈の方法を学び、自分の力で新約聖書箇所の釈義を行う力を養成することをこの授業は目指している。講義の最初の数回は新約釈義の方法論の解説を行う。次に教師が共観福音書の数カ所について釈義の手本を示した後、受講者が分担して実際に釈義を行い、クラスで発表する。前期は共観福音書の釈義の練習を行い、後期はヨハネ福音書と新約書簡の釈義の練習を行う。

〈参考書〉

原口尚彰『新約聖書釈義入門』教文館、2006年

Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 28. revidierte Auflage; Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012.

〈参考文献〉

G・D・フィー(永田竹司訳)『新約聖書の釈義』 教文館、1998年

浅野淳博他『新約聖書解釈の手引き』日本キリスト教団出版局、2016年

〈講義の概略〉

旧約聖書における「神」理解の展開を跡付けることを課題とする。旧約聖書は古代イスラエル民族の歴史の中で次第に形成された文学的集成である。しかも、それぞれの作品は独自の成立史を持つため、神理解は多様に見える。そしてその理解を歴史的にたどることはかなり難しい。

この講義では、前期では、モーセ五書の主要なまとまり、すなわち原初史、先祖の物語、モーセと出エジプト、シナイ契約、神聖法典、申命記における神理解を整理しよう。後期は、主に申命記的歴史における神の機能、捕囚前および捕囚後の預言書における神理解、さらにヘレニズム時代の神理解を検討したい。そのうえで旧約聖書の神理解の全体像を示してみたい。

〈教科書〉

『聖書』

BHS

〈参考書〉

G・フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅰ』『旧約聖書神学Ⅱ』日本基督教団出版局、1982年

W・ツィンマリ『旧約聖書神学要項』日本基督教団出版局、2000年

K・シュミート『旧約聖書神学』教文館、2023年

木田献一『旧約聖書の中心』新教出版社、1989年

山我哲男『一神教の起源』筑摩書房、2013年

その他は授業中に指示する。

〈講義の概略〉

本講義のねらいは、新約聖書の主要な文書についての基礎的な知識を身につけ、それぞれの文書で扱われる神学的諸テーマについて批判的な考察を深めることである。そのために、まず新約神学とは何であり、どのように行うのか(聖書学的方法論)を概観する。そして、新約聖書の各文書について、その執筆時期、場所、想定される資料、時代的/社会的/文化的文脈を学んだ上で、それぞれの文書の主要な神学的テーマを掘り下げる。前期はパウロ書簡、後期は福音書と使徒言行録、黙示録を主に取り上げる。神学的諸テーマにはキリスト論や救済論、終末論などが含まれるが、それぞれに関する伝統的な見解だけでなく、今日的課題に根差した批判をも吟味する。授業形態としては、講師による講義を中心に、課題図書に基づくディスカッションなども行なっていく。

〈教科書〉 新共同訳聖書あるいは聖書協会共同訳聖書。

〈参考書〉 授業内で提示。

〈講義の概略〉

一年かけて、ヘブライ語を勉強しましょう。

まず、文字と発音をおぼえて、数のかぞえかたや辞書の引き方を学びます。

それから、文法を学びます。

他言語との比較も行います。

講師は、なるべく分かりやすい授業を目指します。

〈教科書〉 「ヘブライ語文法」の教科書は、とりあえず必要ありません。

〈参考書〉 『ドラえもん はじめての国語辞典』第2版(日本語の辞典としてとても有用です)

〈講義の概略〉

「旧約」とは何か、「原典」とは何か、ということから共に考えつつ、

旧約原典を一年かけて、学びましょう。

〈教科書〉 受講者が普段用いている聖書をお持ちください。それ以外は授業の中で提示します。

〈参考書〉 よい参考書がありましたら、ご紹介ください。情報を共有しましょう。

〈講義の概略〉

新約聖書の原典を読むために必要なギリシア語の基礎知識を身につけることがねらいである。アルファベットや単語、文法を中心に学びつつ、辞書や釈義辞典の使い方、また写本や本文批評についても触れる予定である。ほぼ毎回、授業の最初に小テストを行い、また翻訳の宿題も出すので、授業準備には時間をかけることが望ましい。原典講読や釈義に必要なツールの使い方の基礎を身に付け、その後の釈義や原典講読の講義、ひいては説教準備に役立てていただきたい。

〈教科書〉 大貫隆『新約聖書ギリシア語入門』岩波書店、2004年

〈参考書〉 授業内で提示。

〈講義の概略〉

新約聖書のギリシア語原典を精読する授業なので、事前にギリシア語の履修が必須である。前期のうち、最初の数回は新約聖書の原典に関する講義などが中心となる。それ以降は、前期は講師の用意するテキストを、後期からは受講者のリクエストによって決めた課題テキストを、各自事前に私訳し、授業の中で、より適切な翻訳にするべくディスカッションを行っていく。使われているギリシア語の名詞や形容詞の意味の広がりや、動詞の時称や法、相などのニュアンスなどを調べながら、丁寧に読み解いていくことが重要となる。

〈教科書〉 授業内で提示。

〈参考書〉 授業内で提示。

歴史神学

〈講義の概略〉

Ⅰ.目的

日本のプロテスタント・キリスト教の歴史を振り返ることを通じて、現在のキリスト教と教会の課題、さらに今後のヴィジョンについて考えます。

Ⅱ.概要

歴史の普遍性と特殊性、不変性と可変性、可視性と不可視性などの二面性に留意しながら、前期は主に戦前・戦時下、後期は戦後の日本プロテスタント・キリスト教史の全体を俯瞰することを目指します。その際、キリスト教史や一般史の中の位置付け、日本社会や公権力との関係に着目します。また、牧師・神学者・教会指導者などの個人の信仰や思想・業績などについて、受講者による発題を考えています。評価は授業出席と参加姿勢、発題と討論内容によって行うこととします。

Ⅲ.予定

前期

4月16日 ①歴史観とキリスト教史

4月23日 ②日本の開国とキリスト教

5月7日 ③公権力とキリスト教界

5月14日 ④教会の有り様をめぐる議論

5月21日 ⑤主流派と純福音

5月28日 ⑥大正デモクラシーと再臨運動

6月4日 ⑦合同問題

6月11日 ⑧戦時下のキリスト教

6月18日 ⑨ホーリネス弾圧

7月2日 ⑩先達の生涯と信仰1

7月9日 ⑪先達の生涯と信仰2

7月16日 ⑫前期のまとめと討議

後期

10月 8日 ①日本の敗戦とキリスト教

10月15日 ②占領政策とキリスト教

10月22日 ③公権力とキリスト教界

10月29日 ④教会の有り様をめぐる議論

11月5日 ⑤キリスト教界の分断

11月19日 ⑥戦後キリスト教史のフェーズ

11月26日 ⑦アジアと日本の教会

12月3日 ⑧社会問題とキリスト教

1月7日 ⑨先達の生涯と信仰1

1月14日 ⑩先達の生涯と信仰2

1月21日 ⑪今日の状況と課題

1月28日 ⑫後期のまとめと討論

〈参考書〉

主要図書

・土肥昭夫『日本プロテスタント・キリスト教史』新教出版社、1980年、

・小野静雄『日本プロテスタント教会史 上・下』聖恵授産所出版部、1986年

参考図書

・海老沢有道・大内三郎『日本キリスト教史』日本基督教団出版局、1970年

・鈴木範久『日本キリスト教史』教文館、2017年

・中村敏『日本における福音派の歴史』いのちのことば社、2000年

・その他

<授業の概略>

1.グローバル(global)宣教のキリスト教史

キリスト教の宣教活動は、初期からグローバル宣教史として捉えることが可能である。しかし、キリスト教がグローバル世界史において抜きがたい歴史的存在となるのは、西ヨーロッパを焦点にみた場合、大航海時代以降である。その時代から、現代にまでつながる人類の有機的包括圏ともいえるグローバル世界が形成され始めた。そのグローバル世界の形成と密接に関連しながらローマ・カトリック宣教とプロテスタント宣教は展開した。以上のような鳥瞰にたって、この授業は、ローマ・カトリック宣教とプロテスタント宣教をとりあげて宣教活動の軌跡と宣教神学の思想を理解することを目的にしている。

2.植民地主義と脱植民地主義の相克を視座としたキリスト教宣教史

大航海時代以降のグローバル世界史の基軸は、主に西欧諸国による植民地主義と被征服諸民族の脱植民地主義の相克の動きだった。授業は、その視座に立って、ラテンアメリカでのキリスト教宣教、さらに北米大陸でのキリスト教宣教をとりあげて、宣教の動向と思想を概観する。とりわけ宣教における植民地主義の克服という課題に焦点をあてる。その課題は、現代では宣教のパラダイム転換を求める主張となって神学の展開に大きな影響を及ぼしている。南北新大陸宣教を概観した後、眼差しを近現代のアジア・アフリカ、さらに日本におけるキリスト教宣教に向ける。とはいえ、限られた時数で長大な歴史と広大な地域と膨大な事項を扱うことは、もとより限界がある。そこで宣教活動とその神学的省察に焦点を当てて、時代のエポックをなす活動や思想をピックアップして学ぶ。

なお、この授業は、<教科書>欄に記すテキストに基づいて進める。テキストは授業以前(11月上旬頃)に配布するので予習しておくことが必要。予習を前提に講義を行う。

〈授業の予定〉

2025年度は、以下の2論文の精読と討論を講義の後半に加えるので、実際の予定は一部変更する。2論文の邦訳全文は講義の新テキストを履修者に事前配布する際に合わせて配布する予定。

1. Ogbu U. Kalu: Changing Tides: Some Currents in World Christianity at the Opening of the Twenty-First Century. 2008.

2.Paul Freston: Globalization, Religion, and Evangelical Christianity: A Sociological Meditation from the Third World. 2008.

1.グローバル宣教史をめぐって

1-1. 宣教をどのように理解するか―ボッシュの宣教史研究

1-2. グローバル宣教史という視座

2.グローバル宣教史の概観

2-1. ローマ・カトリックのグローバル宣教―中南米での軌跡

2-2. プロテスタントのグローバル宣教――南アフリカ、インドでの軌跡

3.第二世界大戦後の世界宣教

3-1. プロテスタント―世界宣教会議と世界教会協議会

3-2. ローマ・カトリック―第2ヴァチカン公会議

4.被収奪地域からの宣教の神学の台頭

4-1. ラテンアメリカ解放の神学・米国黒人解放の神学

4-2. 南アフリカ解放の神学、ラテンアメリカのフェミニスト神学

4-3. 日本における解放の神学

5.戦後の日本の教会の宣教

5-1. 日本基督教団

5-2. 歴史的聖書学―田川聖書学と宣教実践へのチャレンジ

5-3. 社会的関与における宣教

6.次に向かう道―質疑と対話

6-1. 現代における神義論の問いから宣教を考える

6-2. 授業のふりかえり

〈教科書〉

履修生には予習教材として教務を通じて事前配布する。大倉一郎『農伝講義テキスト グローバル宣教史と戦後日本の教会2025年版』大倉研究室、2025。

〈参考書〉

以下の参考書を自習しておくと授業の学びの助けになる。各自でチャレンジしてみて欲しい。「*」は農伝図書館に配架されている。

1. 各地域史及び植民地史。

清水透『ラテンアメリカ五〇〇年―歴史のトルソー』岩波書店、2017。

網野徹哉『興亡の世界史 インカとスペイン帝国の交錯』講談社、2008。

峯陽一『南アフリカ「虹の国」への歩み』岩波書店、1996。

ユルゲン・オースタハメル『植民地主義とは何か』論創社、2005。

マルク・フェロー『植民地化の歴史―征服から独立まで/一三~二○世紀』新評論、2017。

2. 各論入門書及び原典史料。

染田秀藤『ラス=カサス』清水書院、1997。

バルトロメ・ラス・カサス『インディオは人間か』岩波書店、1995。

染田秀藤・篠原愛人 監修『ラテンアメリカの歴史―史料から読み解く植民地時代―』世界思想社、2005。

*関西学院大学キリスト教と文化研究センター編『キリスト教平和学事典』(「アパルトヘイト」「デズモンド・ツツ」)2009。

Kairos Document: Theological Comment on the Political Crisis in South Africa. CIIR; Revised Version 1986.

3. 神学研究および宗教研究書

*グスタボ・グティエレス『解放の神学』岩波書店、1985。

*レオナルド・ボフ/クロドビス・ボフ『入門 解放の神学』新教出版社、1999。

*アルバート・ノーラン『南アフリカにいます神―福音の挑戦』南窓社、1993。

*デイヴィッド・ボッシュ『宣教のパラダイム転換 下』新教出版社、2001。

*平良修『沖縄にこだわりつづけて 新版』新教出版社、2005。

平良修『私は沖縄の牧師である』沖縄恨之碑の会、2015。

4. 講師の関連論文・訳書

*大倉一郎「福島恒雄の北海道キリスト教史研究に関する一考察―『北海道キリスト教史』への応答と評価をめぐって―」『福音と社会』紀要第32号、農村伝道神学校。

*大倉一郎「賀川豊彦と北海道農民福音学校」『福音と社会』紀要第33号、農村伝道神学校。

*フロイド・ハウレット著/大倉一郎訳『教会教を越えて―ハウレット宣教師が北海道で見つけたもの―』日本キリスト教団出版局、2021。

〈成績評価〉

期末レポート試験による評価を行う。ただし、全出席日数の3分の1を超える欠席がある場合や提出の遅延は原則としてレポートを受理しない。

<講義の概略>

人間の営みは、いつの時代も社会とともにあります。人びとが、時間と空間を共有する小さなコミュニティ(ムラ)が社会の始まりでしたが、やがてより広く、より大きな社会へと変化してゆきました。「近代」あるいは「現代」とは、時間と空間を共有する社会が、地球規模(世界)にまで拡大した時代です。グローバル化と表現されることもあります。

「近現代日本史」という科目名には、近現代の日本の社会を、同時代の世界を意識しながら眺めてゆこうという意図を込めました。

2025年の「近現代日本史Ⅰ」では、地域・信仰・民衆という三つのキー・ワードを念頭に、およそ1870年代から1930年代までをたどります。神仏分離、文明開化期のプロテスタント、丸山教の創成、巫女とムラ、さらに宗教とハンセン病者などの話題を通して、近現代の日本への視点を養います。

授業では、レクチャーと史料の音読、ディスカッションやフィールド・ワークなどをおこないます。

なお、近現代日本史の科目にはⅠとⅡがありますが、Ⅰ、Ⅱの順で履修されなくても(Ⅱ、Ⅰの順でも)、支障はありません。

また、フィールド・ワークを2回、予定しています。

〈教科書〉 特定の教科書は使用しませんが、必読文献は講義中に紹介するか、コピーを配布します。

○前期 「近現代教会史1」 (柳下明子)

〈講義の概略〉

16世紀のルターの「宗教改革」から18世紀までの、主にヨーロッパから北アメリカ大陸に展開するキリスト教の動きを見ます。福音主義の教会の形成と発展の歴史の中から受け継ぐべきもの、克服してゆくべきものを見分けていきたいと思います。

〈参考書〉

『キリスト教史 下巻 増補新版』フスト・ゴンザレス著(石田学、岩橋常久訳)、新教出版社、2020年

○後期「近現代教会史2」 (有住航)

〈講義の概略〉

19世紀から現代までのおよそ200年の世界的なキリスト教の動向を概観し、現在のキリスト教がどのような流れの中にあるのかについて理解を深めます。

とくに、20世紀以降のキリスト教にとって重要なふたつの運動––––エキュメニズムと解放の神学––––に焦点を当て、近現代のキリスト教の歴史をエキュメニカルかつ解放的な視点から検討します。

また、現代のキリスト教が直面している諸課題とそれに対する取り組みに触れ、21世紀のキリスト教のあり方を批判的に考察します。

1. 信仰復興運動と海外伝道の展開

2. 奴隷解放運動と社会的福音

3. 「産業革命」後のキリスト教––––キリスト教社会主義と「青年」運動

4. 「世界宣教」の展開と諸問題––––植民地主義/宣教

5. フランス革命後のローマ・カトリック教会

6. 二つの世界大戦とキリスト教––––戦争と教会

7. 「一致と和解」をめざすエキュメニズム

8. 解放の神学―過去と現在―

9. レイシズム/キリスト教

10. グローバルサウスのキリスト教

11. 気候危機におけるキリスト教 などのテーマで構成します。

〈教科書〉 フスト・ゴンザレス 『キリスト教史下巻 増補改訂版』 新教出版社、2020年.

*入手が難しい場合は、講義初日に指示します。

*すでに旧版(2003年)を持っている場合はそれでもかまいません。

〈講義の概略〉

日本基督教団の成立と以後の歩みを概観し、日本基督教団の対立の構造を明らかにし、対立 を乗り越える方策を考える。

• 日本基督教団の成立と戦争協力

• 終戦後の歩み―教派問題と教団信仰告白の成立

• 教団紛争―万博問題と東神大機動隊導入問題

• 沖縄キリスト教団との合同とその捉え直し

• 阪神淡路大震災と教団の対応を巡って

• 「信仰告白による一致」と公同教会宣言

• 「聖礼典の乱れ」キャンぺーンと教師免職処分問題

• 「教会派」と「社会派」という対立構造からの脱却

〈教科書〉 なし (授業ごと、資料等を配布します)

〈参考文献〉

日本基督教団史資料集 全5巻 日本基督教団宣教研究所教団史史料編集室編纂 ほか、そのつど紹介します。

組織進学

<講義の概略>

新約聖書の中には、信仰告白のような文章が散見されます。2世紀後半には使徒信条が形づくられていきます。さらに後代になるとニケア信条のような条文が生まれてきます。その原点には「イエスは主である」という単純な信仰があります。歴史文化の中で制度化されできあがったすべての教会は、この単純な信仰を原点にしており共有しています。

わたしたちは、広い意味においてのキリスト教会、すなわち信仰者の集まりとその営みをとおして、自分なりの信仰を抱くようになったのではないでしょうか?ところが、自分の信仰観は、必ずしも他者と共有できないところも数々あるのかも知れません。共有できるところや相容れないところを自覚することが、本講の目的です。

授業の形式、進め方は、受講者と話し合い定めます。参考となる文献などは、その都度提示します。

前期は「キリスト教信仰 キリスト教教理入門」(ガントン、2024年、教文館、3700円+税)の

第一部 基礎―「天地の造り主」

第一章「樹立―創造の教理」、

第二章「摂理」、

第三章「男と女」、

第二部 「神のひとり子、私たちの主」

第四章「「ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け」―救いについての神学」、

第五章「イエス・キリストとは誰か」、

第六章「「人となる」―キリストの受肉と人性」、

第三部 完成させる方―「聖霊を信ず」

第七章「キリスト教共同体と人間社会」、

第八章「キリスト者の生のかたち」、

第九章「最後の敵」、

結論

第一〇章「キリスト教の告白における三位一体の神」

の各章から学ぶ。

目次からわかるように、本書は使徒信条に添って三位一体論的にキリスト教信仰を論じている。わたしたちはその内容すべてに必ずしも同意することを前提にしていないが、まずは伝統的な教義、教理がどのようなものなのかを理解した上で、批判的考察に進みたい。

基本的には一回につき一章ずつ進み、毎回、受講者のうちの一人にその章の概要を発表していただき、その後、議論をする。

後期の内容は、前期の進み具合によって、考える。

受講者はこの本を入手しておいてください。

〈講義の概略〉

人間には知性・感性・理性という精神活動があるが、「霊性」はその奥にあって精神活動のみならず、体も心も統合する働きをしていると言えるだろう。それは神を感知する場所といってもよいだろう。そして霊性が豊かに養われた者は、この世界のただ中で神と隣人に奉仕する者となってゆく。今年度は昨年と同様、実際の霊性訓練に取り組む前提となる作業として、キリスト教霊性の歴史を前期でたどることとする。初期教会からはじまって、修道会や宗教改革期、近代における霊性理解、また、現代における霊性理解を深める。前期において霊性の理解を深めつつ、共に瞑想の実践を行う。従って出席を重視する。(欠席は2回まで)今年度は、いくつかのキリスト教瞑想のやり方も共に学んでみたい。履修者には学期末レポートが求められる。

後期は、前期で扱った霊性の理解を前提とした上で、霊性と祈りを扱った古典としてD・ボンフェッファーの『共に生きる生活』、同じく『倫理 DBW版新約』を取り上げつつ、霊性と倫理の関わりを考察する。半世紀以上前の神学古典であるが、現代の倫理課題とも比較しつつ、考察を深めることを目指す。履修者には発表と学期末レポートが求められる。

〈教科書〉 前期 P.シェルドレイク『キリスト教霊性の歴史』(2010、教文館)

後期 ディートリッヒ・ボンフェッファー『改訳新版 共に生きる生活』(2004、新教出版社

同 『倫理 DBW版新訳』(2025、新教出版社)

〈講義の概略〉

テーマ:「開発」を神学する––––成長イデオロギー、ブルドーザーポリティクス、植物性

農伝校地の樹木が弱り、立ち枯れしている背景には、近隣の巨大スタジアムの建設にともなう大規模開発によって生態系に負荷がかかり、里山全体の力が弱まっていることが指摘されています。これらの環境危機に対応するために、里山の環境改善プログラムがはじめられ、ゆたかな生物多様性を回復する取り組みがすこしずつ行われています。それでは、「神学」という営みはこの課題にどのように向き合い、いかに取り組むのでしょうか。

本講義では、現代において自明視されている「開発」という事柄・現象を神学の資料とし、(解放神学を含む)伝統的な神学を批判的に検討しながら、現在の農伝の状況(コンテクスト)、また、受講者ひとりひとりの状況(コンテクスト)のなかで神学することをめざします。その際、これまでなされてきた自然神学をめぐる議論も参照しつつ、同時に、これまでの神学にはない「ことば」や「経験」を、みずからの神学に汲み入れ、かたちづくっていくことにもトライしたいと思います。

なお、現在町田市が計画している野津田運動公園内の「バス回転場」および「スケートパーク」開発工事が着工され、現地での抗議の必要が生じた場合は、抗議運動の現場で講義(ティーチイン)を行う可能性もあります。

〈参考書〉 授業内で適宜紹介します。

この授業では、日本人の大部分が信奉する仏教について、その歴史及び基本的な教義について講義します。仏教は今から約2500年前にインドで生まれ、北方と南方のルートを辿ってアジア全体へと広がっていきました。日本にも中国を経由しておそらく6世紀頃に伝わっており、約1500年の間、独自の発展をとげながら日本仏教を形成してきました。そうした仏教の歴史を辿りつつ、諸行無常・諸法無我・一切皆苦といった仏教の根本的な教義についても解説していきます。

本講義では、キリスト教を学ぶみなさんとの対話を重視し、キリスト教と仏教の共通点や相違点を探りながら、互いに学び合える機会になればと願っています。また、国民の大多数が仏教徒である日本において、キリスト教を伝えていくみなさんが仏教について知るきっかけとなる授業にしたいと思っています。

〈教科書〉 なし。特に教科書は指定せず、毎回テーマを設定し、対話形式で進めていきます。

〈参考書〉 ・中村元『インド思想史』岩波全書213、1968年。

・水野弘元『釈尊の生涯』春秋社、1985年。

宣教学

<講義の概略>

テーマ: パレスチナ解放の神学–––植民地主義、政治的霊性、交差性––––

2023年10月7日から一年半も経った今も、パレスチナに加えられる抑圧と暴力はおわるどころか、さらなる占領と管理の力が強化されています。〈10.7〉のガザ蜂起と、それに対する「応報」としてのイスラエルの軍事侵攻は、しかし、なんの前触れもなくとつぜん起きたわけではありません。過去一世紀にわたるシオニズム運動の植民地主義と、過去半世紀にわたるイスラエルの軍事占領および構造的暴力の帰結として、〈10.7〉は起こりました。シオニズム運動、そしてパレスチナの軍事占領に、キリスト教は過去も現在も大きく加担しつづけ、その暴力を正当化してきました。同時に、パレスチナのキリスト教から、それらの暴力に抵抗する解放の神学運動が生起し、現在進行するパレスチナへの占領と略奪を正当化するシオニスト・イデオロギーと対峙してきました。

本講義では、日本語で読めるパレスチナの解放神学者の著作に触れながら、その闘い、霊性、実践-神学に学びつつ、あるべき連帯と応答の可能性を考えたいと思います。

なお、現在町田市が計画している野津田運動公園内の「バス回転場」および「スケートパーク」開発工事が着工され、現地での抗議の必要が生じた場合は、抗議運動の現場で講義(ティーチイン)を行う可能性もあります。

〈教科書〉 ナイム・アティーク(岩城聰 訳)『サビールの祈り––パレスチナ解放の神学』、教文館、2019年。

〈参考書〉 授業内で適宜指示します。

〈講義の概略〉

1990年代から「エキュメニズムの冬の時代」を迎えているとはいえ、礼拝の世界では、現在世界の教会はエキュメニカル(教会一致運動)な段階を迎えています。1982年にWCC信仰職制委員会の出した「リマ文書」がきっかけになって、礼拝と職制の具体的検討が進んでいます。2013年には第10回WCC総会が東アジア初の釜山で開かれました。1962~65年に開かれた第二ヴァチカン公会議からも半世紀たちました。2015年1月26日には英国国教会(聖公会)で初の「女性主教」さえも誕生しました。日本では北村慈郎牧師が「開かれた聖餐(フリーコミュニオン)」を行ったとして「牧師免職」が強行されましたが、2013年6月にはドイツ福音協会(EKD)のヘッセル・ナッサウ州が「教会生活規則」(改訂版)において州のすべての教会で「開かれた聖餐(フリーコミュニオン)」を行うこと、「同性婚」を受け入れることに踏み出す決議がなされました。政治的にはユダヤ教・イスラム教・キリスト教間の緊張は高まっていますが、宗教的対話はいろいろな形で深まりつつあります。日本基督教団も『讃美歌21』出版を契機に礼拝改革運動が広がりつつあります。日本基督教団がどんなに逆向きに動こうとも、多様化、相互承認の流れは変えられないでしょう。

教会が真剣な取り組み、活動をしているところでは、必ずそれは礼拝に反映されます。みなさんも将来、具体的な牧会現場でさまざまな取り組みをされるでしょうが、それは礼拝にどう反映されるのかを共に考えてみたいと思うのです。礼拝は、単なる形式のことではありません。形の背後にその群れが命を賭けて取り組んでいる運動、神学、思いがあるのです。ビデオや具体的な式分を通してそれを味わっていただきたい。

金曜の朝の一限目という早い時間ですが、そこには礼拝を作りあげていく者は、朝早く起きる努力から始めていただきたいという願いが込められています。従来、日本のプロテスタント神学校の中では、「礼拝学」は軽視されてきました。それがまた各個教会の礼拝改革を遅らせてきたことの原因でしたし、岸本羊一先生が著書で述べられている礼拝のシラケ現象を引き起こしていると思います。また、他でもない本来一致の頂点であるべき礼拝のただ中で、部落差別や障害者差別がまかり通ってしまう無自覚さが、日本の教会には確かにありました。今日、地方の教会でこそ、新しい礼拝学的取り組みが豊かになされています。そのことをしっかりと喜びうけとめたいと思うのです。

基本的なことから現代的なことまで、展開していきたいと思っています。

序 今日において、礼拝は何を意味するか。実践神学に置ける位置づけ。礼拝学の方法論。

1. 現代における礼拝の諸問題「礼拝と差別1」

WCCの礼拝における民族色の問題

結婚式、離婚式と性差別の問題 等

2. 現代における礼拝の諸問題「礼拝と差別2」 聖餐式と部落差別の問題 等

3. 現代における礼拝の諸問題「礼拝と差別3」 葬儀の問題 等

4. 現代の礼拝・リマ式文による礼拝・テゼ共同体の礼拝・解放の神学の信仰基礎共同体の礼拝

5. 現代における礼拝の諸問題「礼拝と差別4」 洗礼と「障害者」差別の問題 等

6. 現代における礼拝の諸問題「礼拝と差別5」 洗礼の担い手(職制)と性差別の問題 等

7. 礼拝の歴史「1.旧約・新約・初代教会の礼拝」 ユダヤ教(過ぎ越しの祭り)、旧約の神殿礼拝、ディダケー、ユスティノス、ヒッポリュトス等

8. 礼拝の歴史「2.ミサ・ガリア・ローマ典礼」 カトリックの典礼確立史

9. 礼拝の歴史「3.初代教会の礼拝II」 現代女性学から見たヒッポリュトスの「使徒伝承」

10. 礼拝の歴史「4.宗教改革期I 総論」 日本の教会の礼拝改革はなぜ遅れたのか。

11. 礼拝の歴史「5.宗教改革期II ルター・ツヴィングリ」

12. 礼拝の歴史「6.宗教改革期III カルヴァン」

13. 礼拝の歴史「7.現代の改革派諸教会 I」 フランス改革派、スコットランド長老教会

14. 礼拝の歴史「8.現代の改革派諸教会II」 日本基督教会

15. 礼拝の歴史「9.現代の改革派諸教会III」 アメリカ合同長老教会

16. 礼拝の歴史「10.宗教改革期IV 英国国教会」 第一祈祷書、第二祈祷書、祈祷書の中の天皇制問題

17. 礼拝の歴史「11.東方正教会」

18. 礼拝の歴史「12.クエーカー・バプテスト・その他」(シェーカー・アーミッシュ)

ノン・リタージーの流れ

教団の『新しい式分―試案と解説』(1990)等

*その他、講義の中で以下のことに触れます。

教会暦(礼拝暦)と聖書日課(レクショナリー)

教会暦の成立と意義およびその展開。

伝統的西方教会暦・ノンリタージカル運動、教団「新しい教会暦」・教会暦と行事暦、

教会建築・シンボリズム・その他、礼拝学関係文献

〈教科書〉

講師が準備したものを主に用います。前もって配布しますので、必ず目を通して授業に参加してください。

J.F.ホワイト著『キリスト教の礼拝』(高い本ですが資料と併用します。各自購入して下さい。)

〈参考書〉

岸本羊一著『礼拝の神学』日本基督教団出版局

『洗礼・聖餐・職務―教会の見える一致をめざして』日本基督教団出版局

神田健次著『現代の聖餐論』日本基督教団出版局

今橋 朗著『礼拝を豊かに―対話と参与―』新教出版社

ジャネット・R・ウォルトン著『礼拝に何が必要か―芸術との共同―』新教出版社

H.G.ヘイゲマン著『礼拝を新たに』新教出版社

森野善右衛門著『礼拝への招き』新教出版社

ウィリアム・ウィリモン著『礼拝論入門―説教と司式への実践的助言―』新教出版社

同上著『言葉と水とワイン―キリスト教礼拝史入門―』新教出版社

J.A.ユングマン著『古代キリスト教典礼史』平凡社

W.ナーゲル著『キリスト教礼拝史』教文館

教団出版局聖書日課編集委員会編『新しい教会暦とお聖書日課』日本基督教団出版局

今橋朗、竹内謙太郎、越川弘英監修『キリスト教礼拝・礼拝学事典』日本基督教団出版局

〈講義の概略〉

本講は、教会現場に説教者として立つ時に必要な、聖書への取り組み方と伝え方を学ぶことを目指します。任地に赴任したとたんに、み言葉を語たる、という毎日が続きますので、前半は、その事前準備の知識とハウツーを共に考えてまいります。受講者には、毎回担当者を決め、当該箇所のレポートを課題として課します。レポートを評価して成績とします。

後半は、説教演習として、毎回担当者を決め、当該箇所の説教実践演習を課題として課します。授業内容態度を評価して成績といたします。

〈教科書〉

・「新共同訳聖書」日本聖書協会 1987年発行版

・「聖書協会共同訳聖書」日本聖書協会 2018年発行版

・「目はかすまず 気力は失せず」関田寛雄著 新教出版

・「聖書のお話を子どもたちへ」小見のぞみ著 教団出版局

〈参考書〉 ・諸資料は、講師側からその都度必要があれば提案いたします。

〈講義の概要〉

キリスト教教育は、幼児・児童・青年に限られるものではないと思います。成人後も新たな視点や気づきが与えられ、生涯続きます。教会教育として成人科を置いている教派もあり、教会員が共に学びあいます。常に教職者が教える立場で信徒は教職者から学ぶという図式も問われるように思います。共に学びあうことは豊かさに繋がると思います。その意味でも、これまで私たちが受けたキリスト教教育を検証しつつ、少人数の良さを活かせるような授業形態にしたいと思います。

ここでは、キリスト教教育を、教会教育・平和教育・人権教育と捉えます。まず、明治期からの日本の教会教育の歴史を概観すると共に、私たちに託されているキリスト教教育の課題について考えます。日本では、日曜学校から教会や学校に発展した事例も多く、1907年日本日曜学校協会(NSSA)設立後は教派を超えた日曜学校運動という伝道運動となりました。

1920年開催の「第8回世界日曜学校大会」という政財界や宮内省と一体化した国家的イベントを経て翼賛的な流れに組み込まれ、聖書の言葉を用いて子どもたちを戦争協力へと誘導するに至りました。そのような流れとなった原因や背景を探りたいと思います。

戦後、日本基督教団議長名による戦責告白が表明されましたが、教団「前史」の学びはとても重要です。日本の教会が辿った歴史は、朝鮮半島やアジア諸国への植民地支配抜きには考えられません。政権や政策に無批判なまま取り込まれていった流れの背景を探りつつ、今日も続く天皇制、「日の丸・君が代」の強制、歴史教科書問題、道徳の「教科化」などについて考察します。

道徳は、2018年からは小学校で、2019年からは中学校で道徳が評価を伴う正式な教科となり、キリスト教学校では聖書の授業を読み替えています。「文部省訓令第12号」「私立学校令」などによって宗教教育が禁止された歴史をもつ日本において、注視すべき事態です。

更に、信教の自由や人権を侵害する諸問題や自らの内にある差別意識や偏見への気づきと共に、この時代におけるキリスト教教育としての人権教育について確認したいと思います。

前期の講義の最後には、「NCC教育部平和教育資料センター」を見学します。後期はゼミ形式で共通の書籍をテキストとして読みすすめます。テキストは前期の講義終了前に受講者と相談して決めます。以下のテキスト、レジュメ資料、ビデオを使用し、推薦書籍類は別途掲載します。

〈テキスト〉 ・「NCC教育部平和教育資料センター」 NCC教育部発行2017年

・「キリスト教教育週間と子どもたち─戦前・戦中・戦後の歩み」 NCC教育部発行2017年

〈参考図書・DVD〉

・『教会教育の歩み─日曜学校から始まるキリスト教教育史』教文館2007年

・『教会教育の歩み』DVD NCC教育部2007年

・『新編いばらの冠』NCC部落差別問題委員会 2024年

・『未来に希望 現在に勇気』全国キリスト教学校人権教育研究協議会論集(第20回、第30回)

<講義の概略>

信徒およびその家族に心の問題が生じることは稀ではない。その際の適切な援助は本人およびその周囲にいる人々の心の安定を保つために欠くことはできない。したがって、心の問題を把握し、援助について学び、かつ実践することが欠かせない。

本講では、主に成人にみられる心の問題について解説するとともに、牧師として、本人および周囲に対しどのような援助を行えばよいか解説したい。

信徒に身体面の問題が生じることもある。身体の問題を抱えると、日常生活の変化から様々な心の問題が生じる。その際の精神的な援助および家族の援助について解説する。

死別は人生最大のストレスである。そのストレスの為、遺族に心身の問題が起きることも稀ではない。遺された人々のケアも重要な課題である。遺族に生じる心の問題およびそのケアについても学ぶ。

<教科書>

聖書:「よきサマリア人のたとえ」を読んできてください。

<参考書>

1. 命がけでユダヤ人を救った人々(キャロル・リトナー, サンドラ・マイヤーズ、河出書房新社)

2. 遺族外来(大西秀樹著、河出書房新社)

3. がん患者のこころを救う 増補改訂版(大西秀樹著、河出書房新社)

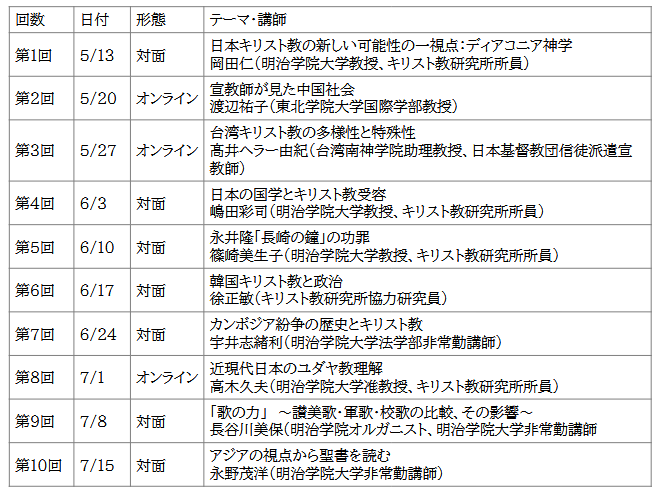

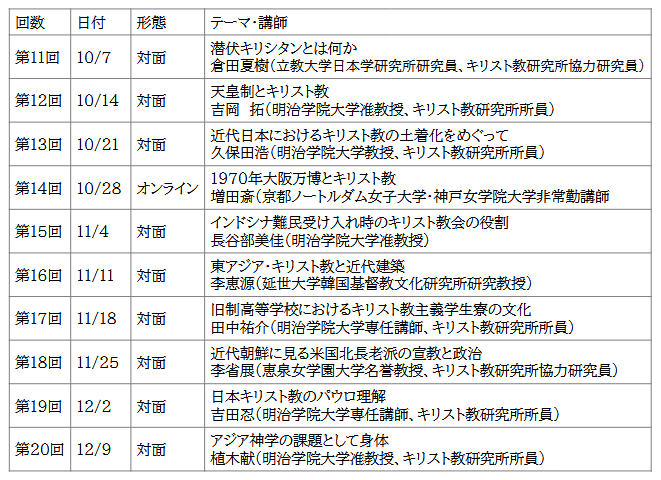

宣教者として現場で働く際に、学校ではほとんど(全く)教えてもらっていなかったという事柄にぶつかることがあります。また、長く現場にいても知識が無かったために対応に困った、という話を聞くこともあります。現場で学ぶことはとても大切ですが、「現場で学んでください」で片づけてしまうのではなく、神学校にいる間に少しでも多くの引き出しを持ってもらいたいと思い、宣教学特講を開講することになりました。宣教に関わるあれやこれや(宣教に関わらない事柄は存在しないのですが)を、いろいろな方をお招きしてお話していただきます。「この方のお話を伺いたい」「こういったテーマでの学びをしたい」などのリクエストも歓迎します。

水曜5限(不定期で月に1~2回) 16:20~17:50

4月16日 宣教学特講とは(平良愛香)

その後の内容は決まり次第、掲示板とHPにてお知らせします。

履修していなくても単発での出席可能ですが、その場合は掲示板に掲示してある宣教学特講スケジュールに前日お昼までに記名してください。(人数把握のため)

〈講義の概略〉

外国語として中国語を学ぶことを通じて、中国語を使用する人々の視点が獲得できる。日本は近代以前、中国文明を選択的に取り入れ、近代以降は西欧文明を受け入れてきた。知っているようで知らない中国の文化に接近するためには、中国語の視点が欠かせない。アジアの言語・文化を学ぶことは、日本を相対化して考える土台を提供する。複言語を身につけることで、日本でマイノリティーとして暮らす人々との間で、また、国際交流において協働できるコミュニケーションの能力を培いたい。本校は玉山神学院との交流を行っているが、台湾でも戦後、日本語に代わり中国語が国語とされた。未知の言語に取り組むことは、問題に向き合い解決する練習にもなる。

この講義では大学の選択外国語科目用の教科書を用いて、中国語の発音と基本的な文を理解し(読解、聴解)、運用(作文・発話)できるようになることを目指す。特に発音のローマ字表記「ピンイン」で表される中国語の音韻体系について理解することは、その後の独習にも役に立つ。

〈教科書〉

雷桂林ほか(著)『会話編 話す力・聞く力を鍛える初級中国語』朝日出版社(本体2,200円)

〈参考書〉

辞書、電子辞書について購入を考えている場合は、選び方についてアドバイスしますので相談してください。

解放講座

① 1871年(明治4年)明治政府は国民国家を形成するために、太政官布告によって戸籍制度を施行し、日本国民を造ることにした。さらに同年、賤民廃止令(いわゆる解放令)を布告し、「平民同様たるべきこと」とした。以来150年経過しても今なお部落差別問題が解決していない。戸籍制度による制度的差別が継続していることに原因がある。マイノリティへの差別や人権侵害は国家による法律や制度によって生み出される制度的差別である。封建的家制度を維持してきた戸籍制度は第二次大戦後、憲法に違反するとして封建的家制度が廃止されてもなお現行制度として機能し、制度的差別を生み出している。

② インターネット上のヘイトスピーチ・権利侵害情報の削除を求める。鳥取ループ・電子版部落地名総鑑事件の裁判を通して、マイノリティの「差別されない権利」を確認する。憲法第14条の平等原則と差別されない権利を確認し、世界人権宣言や「マイノリティの権利宣言」に繋がる国際人権の潮流を見ていく。

③ 部落問題の歴史的経過を概観する。被差別部落の内部文書にある「長吏を穢多と呼ぶは僻事なり」の被差別の側から長吏の歴史をひも解くことで、他称である「エタ非人」史観を批判的に取り上げる。東北における部落問題を取り上げる。秋田県の秋田風俗絵巻、岩手県の鈴江家文書と淡路人形、木地師の公文所文書、マタギの山立根本巻、宮城県の法印神楽と修験者などに触れていく。

④ 国際人権の潮流を踏まえて、部落問題を「Descent/社会的身分または門地・世系」として人種差別撤廃条約第1条の人種の定義に包括される問題としてとらえる。マイノリティの人権を重視する国際人権の潮流から部落問題を考えるため、国連の人種差別撤廃委員会などの勧告を取り上げる。

⑤ 部落問題解決のために実施された同和対策事業を検証しながら、社会保障制度が憲法第25条の最低限度保障のための最終の社会的セーフティネットになっていない現状を考える。経済的マイノリティを排除している制度的差別の課題を見出していく。

⑥ 司法における人権をテーマに狭山事件や袴田事件を取り上げる。検察官が起訴した99.9%が有罪になる日本の司法の問題を考える。未だに国家無謬論が力を持つこの国の「国家主権的統治」について考える。マイノリティは存在しないとして、沈黙を強いてきた現実を考える。

〈教科書〉

「ちょっと待って!人権がある」和田献一 解放出版社

「被差別部落の生活と文化」栃木県教育委員会・栃木県同和地区文化遺産調査委員会

「被差別部落の民俗」部落解放同盟栃木県連・女性部

「被差別部落の民俗」宮本袈裟雄 岩田書院(上記掲載の書籍と内容は同じ)

「荊冠の神学」栗林輝夫 新教出版社

「被差別部落の伝承と生活」柴田道子 ちくま文庫

〈参考書〉

「冬枯れの光景」上 下 谷元昭信 解放出版社

「同和対策の現況」総理府 1977年

「狭山事件の真実」鎌田慧 岩波現代文庫

「被差別部落に生まれて」石川一雄が語る狭山事件 岩波書店 黒川みどり

「袴田事件」山本徹美 新風舎文庫

「社会保障法」菊地馨実 有斐閣

「東日本の部落史」Ⅰ Ⅱ Ⅲ 東日本部落解放研究所 現代書館

「部落・差別の歴史」藤沢靖介 解放出版社

「竹の民俗誌」沖浦和光 岩波新書

「阿波のでこまわし」 辻本英一 解放出版社

「ケガレの民俗誌」 宮田登 ちくま学芸文庫

「漂泊の精神史」赤坂憲雄 小学館 「山の精神史」「海の精神史」

「境界の発生」 赤坂憲雄 講談社学術文庫

「北の被差別の人々」浪川健治 解放出版社

「境界の現場」鯨井千佐登 辺境社

「近世秋田の町人社会」 金森正也 無明舎出版

「賤民の異神と芸能」谷川健一 河出書房新社

「蛇―不死と再生の民俗―」谷川健一 冨山房インターナショナル

「穢れと聖性」 井本英一 法政大学出版部

「国際法の暴力を超えて」阿部浩巳 岩波書店

「国際人権の地平」阿部浩巳 現代人文社

「職業と世系に基づく差別」(社)部落解放・人権研究所 解放出版社

「新版戸籍と人権」 二宮周平 解放出版社

「新版戸籍と国籍の近現代史」遠藤正敬 明石書店

「脊梁山脈」 乙川優三郎 新潮社

「ことづての声・ソマの舟」ふるさかはるか 信陽堂

「白神山地マタギ伝 鈴木忠勝の生涯」根深誠 ヤマケイ文庫

「未来を紡ぐ大地」NPO法人人権センター・とちぎ

「フィリピン訪問・報告文集」(1986年-2008年)NPO法人人権センター・とちぎ

〈内容〉

1. 在日韓国・朝鮮人の歴史や民族差別の現実をQ&A形式で解説した『新 在日韓国・朝鮮人読本 (リラックスした関係を求めて)』をテキストとして用いる。

2. 本書は、在日韓国・朝鮮人が日本に渡った経緯や戦時労働動員、創氏改名の歴史、解放後の活動、小松川事件、指紋押捺拒否運動、公務員として働くことに制限があることや帰化に反対意見の多い理由など、計26のテーマ(質問と解説)からなる。

3. 本解放講座のねらいは、テキストの理解に留まらず、共に話し合い考え、自らの潜在的な差別性と向き合う所にある。

〈注意点〉

1. 差別することが問題なのであって、内在する差別性が問題なのではない。

2. しかし解放講座は、受講生相互の内在するその差別性に目を向けるため危険を伴う。

3. 各自は、受講生相互(講師も含む)の解放を目指し、共同作業をしているだとの自覚を常に維持して毎回の講座に臨むこと。

〈解放講座の進め方〉

1. 毎回、テキストの中から1〜2個のテーマを取り上げる。

2. 受講生はその回のテーマを予め一読していることを前提とする。

3. 各回のテーマを予め決められた担当者(受講生)が発題する。

4. その発題を受けて、受講生全員でディスカッションする

〈テキスト〉

『新 在日韓国・朝鮮人読本 (リラックスした関係を求めて)』 梁泰昊・山田貴夫著 緑風出版 2000円

〈講義の概略〉

「沖縄を見ずに宣教をしようとすると、問題と方向を大きく見誤りますよ」と言った人がいる。この言葉は何を意味するのだろうか。

「沖縄は大変ですね」と言われることがある。その「ねぎらい」の言葉が、沖縄を傷つけていることに気づいているだろうか。

「沖縄の問題」ではなく「日本の問題」「日本のすべてのキリスト者の問題」であることを共に学んでいければと願っている。

☆それぞれ沖縄に関する本を3冊選び、3回目の授業から一人ずつ紹介してもらう

(本は平良がたくさん用意してあるが、自分で探してきても良い)。

☆最後の授業のときに、「普天間ゲート前の祈り」を提出してもらう。

(沖縄の普天間ゲート前ゴスペルに送ります。)

☆フィールドワークとして、第一月曜18時半からの、防衛省前行動

第四月曜18時からの首相官邸前ゴスペル

神奈川教区「合同問題協議会」等の沖縄関連集会 (自由参加)

おおまかな授業の予定(変更の可能性あり)

1. 10月10日 「沖縄」と言って何を思い付く言葉、本選び

2. 10月17日 沖縄の文化(言葉、音楽)と歴史(植民地としての沖縄)

3. 10月24日 沖縄戦(実態と理由)と戦跡

4. 10月31日 基地の問題1(戦後)

5. 11月7日 基地の問題2(現在、普天間、辺野古)

( 11月14日は授業日数調整のためお休み)

6. 11月21日 基地の問題3(宮古、石垣、与那国)

ディスカッション「基地引き取りを考える」

7. 11月28日 沖縄と日本 琉球独立論

8. 12月5日 加害者としての「沖縄」

9. 1月9日 沖縄とキリスト教、プロテスタント150年を考える

10.1月16日 沖縄と日本基督教団「合同のとらえ直し」とその後

11.1月23日 神奈川教区と沖縄教区

12.1月 30日 まとめ「沖縄は大変ですね」と言われたくない理由。

普天間ゲート前の祈り提出

霊性

○ 黙想入門講座 I ―宗教人間学的考察―

4月11日(金)午前9時〜午後4時(昼食持参)

(1年生必修科目、2〜4年は選択科目、外部聴講可[聴講料 5000 円])

〈講義の概略〉

現代の「外向的指向」の精神的危険を省みながら、ユダヤ教・キリスト教の黙想的要素の意義を吟味する。また、これまでの西洋的キリスト教の危機と根本問題点を観察し、その将来を見据え、どの様な意味でキリスト教が真に「黙想的」にならねばならないかを考察する。さらには、黙想のラディカルな典型としての「坐禅」がどのようにキリスト教の刷新に寄与するのかを考察する。

〈教科書〉プリントを配布する。

〈参考書〉講座の中で紹介する。

○ 黙想入門講座II ―坐禅オリエンテーション その1

4月14 日(月)午前9時〜午後12時(午前のみ)

(1年生必修科目、2〜4年は選択科目、外部聴講可[聴講料 2500 円])

〈講義の概略〉

キリスト者が初めて坐禅を志すことを想定して、坐禅への具体的な導入を行う。「その1」では、具体的な坐り方とそれに直接関連する事柄を扱う。「坐り方」では、適時個人指導を行う。

〈教科書〉プリントを配布する。

〈参考書〉講座の中で紹介する。

○ 黙想入門講座III ―坐禅オリエンテーション その2

4月21日(月)午前9時〜午後12時(午前のみ講義、昼食持参)

午後1時〜午後3時 坐禅会(黙想室)

(1年生必修科目、2〜4年は選択科目、外部聴講可[聴講料 2500 円])

〈講義の概略〉

キリスト者が初めて坐禅を志す場合の具体的導入を継続する。「その2」では、「その1」に続く注意点、および坐禅の「果実」、そして「独参」の仕方および意義などを扱う。

〈教科書〉プリントを配布する。

〈参考書〉講座の中で紹介する。

毎週木曜日5限目(16時半〜18時)黙想室にて行う。

前期4月17日(木)〜 (12回)、後期10月9日(木)〜 (12回)

坐禅3炷(ちゅう) [1炷25分]

(1〜4年 自主参加、または選択科目として履修)

10月20日〜21日(選択科目0.5 単位、黙想入門講座IIIと合わせて2単位)

5月19日〜20日(自主参加); 6月16日〜17日(自主参加)

11月17日〜18日(自主参加); 1月19日〜20日(自主参加)

いずれも第3月曜日午前9時〜火曜日午前7時半。外部聴講可(詳細は別途連絡)

(1年〜4年参加自由、または選択科目として履修可、外部聴講可[詳細は別途連絡])

12月15日(月)午後7時〜12月20日(土)正午 (選択科目4単位)

3月23日(月)午後7時〜3月28日(土)正午(自主参加)

〈講義の概略〉

禅接心を行う。前提として、坐禅の仕方を知っていること、接心の概略を承知し、期間中は徹底した沈黙を守れること(不可の場合は接心継続参加を認めない)。全期間参加すること。

〈教科書〉 なし。

〈参考書〉 なし。

実習

〈講義の概略〉

履修者と相談して、内容を組み立てます。

年間を通して、変化する環境と農の営みを関連付けて理解できるように促します。

作物を育て、収穫し、食することを通して経験したものを学びとします。

なお環境と農の関連性について講義を、町田市が予定している大型バス旋回場開発計画予定地「上の原はらっぱ」にて、実施する予定でいます。

出席と積極性を評価の基準とします。

夏季に3週間、アジア学院に委託して行われます。生活全般が農の営みに根ざす経験を通して、農を体験的に理解する実習です。猛暑の中での労働、言語外のコミュニケーション能力、実践的な英語能力が求められるので、希望者の適性を担当者が考慮したうえで推薦を受ける場合にのみ、受講ができます。

なお、英語の実践力は判断の基準ではなく相手を理解したい、大切なことを伝えたい、人とつながりたいという心理的な側面が重視されます。体力的にあまり自信のない方でも長期間にわたる日常からの準備があれば、可能となりえますので、詳細は担当者にお尋ねください。

1.目的

夏期に行われる教会実習は神学教育の重要な一部門である。この実習は比較的長期にわたって教会に奉仕し、教会活動(伝道、牧会、教会学校、家庭集会、その他)に責任を与えられ、そのことを通して学校で学んで来た神学が実践活動の中でどのように生かされるか、また実践活動の中からどのような神学的問いが与えられるかについて学ぶ。すなわち、教会の宣教活動と神学研究との関係でより深い認識を得ることが期待される。

具体的には、特に、①教会の伝道と教会形成に関して、今日の教会が抱えている宣教の課題を学ぶ。②この実習によって、神学を学ぶことの意義を新しく認識し、伝道者として立つ使命を再認識する。

2.学年: 3年次生と4年次生

3.期間: 夏期休暇中、1カ月。具体的な日程は、先方教会との交渉による。

4.神学校と教会との関係:

実習は、神学校が教会に依頼して行うものである。したがって、個人的な関心で実習を希望する場合は、学校が正式決定をし、先方教会に依頼するので、勝手に交渉せず教務に連絡し相談すること。

5.実習に関する注意事項:

実習生は、先方教会の教師の指示に従い、教会活動に責任をもって奉仕する。説教、聖書研究、家庭集会、子どもたちの諸活動、青年会活動などの責任が与えられるが、十分準備して奉仕するとともに、その働きについて教師、役員、教会員と話し合って責任を果たすことが望まれる。

6.費用について

実習にかかる生活費は個人負担とする。宿泊費は原則実習先が負担する。なお、実習にかかる交通費は補助があるため、詳細は事務に問い合わせること。

○目的

1. 一定期間農村に滞在し、今日の農村社会や農業の現実を学び、また農村社会にある教会の現実に触れることをめざす。実習にあたっては、教務と話し合い、その上で実習受け入れ先を決める。受け入れ先との連絡は学校が行う。

2. キリスト教が担う社会活動団体・センター等で実習をおこなう。具体的には教務と話し合い受け入れ先を決める。

○期間: 夏期休暇中、約1ヶ月

○学年: 2年次生から

○費用:実習にかかる生活費は個人負担とする。宿泊費は原則実習先が負担する。なお、実習にかかる交通費は補助があるため、詳細は事務に問い合わせること。

論文及び研究活動

卒業論文(8単位) 教師会(4年次)

卒業研究(8単位) 教師会(4年次)

以下の授業は、自主講座として行われるもので、単位にはなりませんが、希望する学生は聴講・参加が可能です。

○ オルガンⅠ 三宮千枝

〈講義の概略〉

礼拝奏楽のためのリードオルガン奏法、各人に応じた個人レッスン。

〈教科書〉

♪初歩の人 島崎赤太郎編『オルガン教則本』

『初歩からさんびかがひけるまでのオルガンテキストブック』1〜4(キリスト教音楽センター)

♪オルガン教則本終了程度の人『ラインハルト・オルガン教本』(日本基督教団出版局)

〈参考書〉

『讃美歌21』、大中寅二『礼拝用オルガン小曲集』『オルガン聖曲集』等。

○ オルガンⅡ 三宮千枝(オルガンⅠ既習者、Ⅰ未習者は要相談)

〈講義の概略〉

礼拝奏楽のためのリードオルガン奏法、個人レッスン。オルガン実技Ⅰ履修者対象。

〈教科書〉 オルガン実技Ⅰで使用の教科書の続き、『讃美歌21』

〈参考書〉 J.S.バッハ『オルガン曲集』等、適宜。

○ 神学読書

神学書(の定義は自由です)一冊(場合よっては複数冊)を担当教師と読んでいきます。一対一の授業ですが、担当教師一名に複数の受講生でも可能です。受講希望者と相談の上、担当教師を決定します。読む神学書は受講者と担当教師で決めてください。英書を選ぶ場合は「英書講読」となります。